アート思考は後天的に身につけられるー舘鼻則孝さんに聞く創造性の磨き方【アート思考探求マガジンvol.9】

- #Hello Art Thinking

- #連続インタビュー

- #アート思考

日本の伝統文化を現代的に再考するアーティストの舘鼻則孝さん。大学の卒業制作の作品である「ヒールレスシューズ」がレディー・ガガの専属スタイリストの目に止まり、専属シューメイカーとして活動後、現代アートの世界で活躍されています。そんな舘鼻さんに、幼少期の体験やヒールレスシューズが生まれた舞台裏、ファクトリー型の制作スタイルなど、独創性と生産性を両立するヒントをお聞きしました。

目次

ファッションデザイナーを目指して東京藝術大学に入学。伝統的なものからオリジナルを生み出すという着想を得る

平山:レディー・ガガの履いた「ヒールレスシューズ」という代表作を生み出し、その作品はニューヨークのメトロポリタン美術館にも収蔵されていますよね。現在は日本の伝統文化と現代を融合させた独自の表現をするアーティストとして注目されています舘鼻さんとお話しできるのを楽しみにしていました。さっそくですが、アーティストとしての感性に影響したと感じる幼少期の出来事があればお聞かせいただけますか。

舘鼻:原体験となっているのは、鎌倉に住み長谷幼稚園に通っていた頃です。園児がやりたいことに寄り添ってくれる幼稚園で、その当時は園内にある道具や工具を自由に使うこともでき、年齢に関係無く子供達が集まって自発的に遊びを考えるという活発な園でした。

また、私が幼い頃から母はシュタイナー教育に基づく「ウォルドルフ人形」の作り方を教える仕事をしていました。母自身は教育者ではありませんが、子どもの個性を尊重するシュタイナー教育の影響はあったのではないかと思います。人形をつくる教室を自宅で行っていたので、原材料である羊毛や道具などがいつも身近にあり、母のアトリエは私の遊び場でもありました。

平山:ものづくりができる環境で育ったんですね。舘鼻さんは東京藝術大学に進まれています。ものづくりを仕事にすることは、いつ頃から決めていたのでしょうか?

舘鼻:小学校の図工や中学校の美術では、絵を描くことや手を動かす工作がとても好きでした。高校生の頃からファッションデザイナーになりたいと思うようになり、日本の伝統的な装束でもある着物を学ぼうと東京藝術大学に進学しました。

ファッションの本場であるパリに留学するという選択肢もありましたが、日本人の自分が本場で学んだとしても、本場で生まれ育った現地の人たちには勝てないだろうと思い至りました。

世界で活躍するなら、まずは自国の文化を学び、そこから世界に出てもいいのではないかと。

平山:舘鼻さんは、昔ながらの日本の文化や思想の要素を現代的な価値観でアートにされていますよね。若い頃は新しい世界を作る気持ちが強くなりそうに思いますが、伝統的なものからオリジナルを生み出すという着想はいつ得たのでしょうか?

舘鼻:大学生の頃です。私も新しいと感じてもらえるものづくりをしたいと思っていました。ただ、新しいものづくりをするには過去を掘り下げるのが一番だと気づいたんです。そのきっかけは東京藝大で染織を専攻していたときのことでした。在学中は、伝統的な技法だけでなく道具や材料を作ることから始まります。そして、そのような事柄の文化背景についても学ぶのですが、私にとっては知らないことばかりで、自分が取り組むべきことは過去から学び日本文化を現代にアップデートすることだと確信しました。

過去の日本文化には、今を生きる日本人が知らないようなことがたくさんあると気づいたため、日本の文化から現代の感性に響くストーリーを紡いで、日本を再発見してもらいたいと思いました。

ヒールレスシューズに注目が集まる中、アートの世界に戻ってきた理由

平山:舘鼻さんの代表作のひとつに「ヒールレスシューズ」があります。どのようなきっかけで生まれた作品だったのでしょうか。

舘鼻:ヒールレスシューズは、私の卒業制作なんです。在学中は伝統工芸の技法や文化を学び、着物を染めたり、下駄を作ったりしました。古典に倣って制作する機会が多かったです。卒業制作は社会に出るための最後の関門という覚悟をもっていたので、社会に出てから自分が表現したいことをしようと思いました。そこで生まれたのが、遊女の高下駄から着想を得たヒールレスシューズです。

ただ、この作品を講評会に提出したときの、教授陣からの評価は高くなかったです。「卒業制作以前は、伝統的な技法やスタイルに忠実だったのに、突然現れたヒールレスシューズには脈絡を感じなかった」という感じでまったく評価されませんでした。しかし、自分のやりたいことが実現できたので、これからも自信を持って続けていこうと思いました。

平山:レディー・ガガの専属シューメイカーになったのは、どういった経緯だったのでしょうか。

舘鼻:2010年1月末に卒業制作展があり、卒業する3月までの間にギャラリーカフェを借りて展示をしました。当たり前ですが、それだけでは特に成果がなかったのでもっとダイレクトにアプローチしようと、ファッション関係者にメールで作品の写真を送ったり、SNSに作品を載せたりするようになりました。

そんなアプローチを続けていくうちに興味を示してくれたのが、その当時のレディー・ガガの専属スタイリストであった二コラ・フォルミケッティさんでした。そこから専属シューメイカーとなり、3年弱はレディー・ガガの靴を作り続けていました。

平山:シューメイカーとして活躍された舘鼻さんが、その後アーティストになられたのはなぜでしょうか。

舘鼻:どのように自分の仕事を発展させていくのか、なかなかビジョンが描けなかったからです。私は、日本の伝統的な履物である「下駄」を現代の日本人でも履ける「靴」として再定義してヒールレスシューズをつくり、日本文化を新たな価値観で届けたいという想いがありましたが、メディアが興味をもつのはレディー・ガガのことばかりでした。作家のアイデンティティや作品のバックストーリーには関心がなかったんです。

今ならそれも理解できますが、当時は私も若くて尖っていたので、納得できませんでした。そこで、作品に込めた想いや、自分自身にフォーカスしてもらえるフィールドに身を移そうと思ったのです。

平山:ファッションとアートの世界はどのような違いがあるのでしょうか?

舘鼻:ファッションの世界は、ブランドという「集合体」がシーズンごとにコレクション形式で製品を発表するかたちであるのに対して、アートの世界は作家という「個人」が作品を生み出す点が違います。

ファッション業界においては、ファッションデザイナーは職種の一つです。ファッションデザイナーがデザイン画を描き、パタンナーが型紙にして、プロトタイプを作るサンプル工場があって、それをもとに大量生産していく。そのようなプロセスがビジネスの手段でもあります。

シューメイカーだったときの私は、自分でデザインを考えて、素材選定、縫製や組み立てまで全ての工程を一人で担っていました。ブランドという規模でビジネスを仕掛けるよりも、一人の作家として生きたいと思いました。

平山:アーティストとして初めて作品を生み出すときは、勇気が必要でしたか?

舘鼻:勇気はいらなかったです。なぜなら、特に今までとスタンスを変える必要がなかったからです。強いて言えば、大学で絵画や彫刻、工芸を学んで、ファッションのことやシューズの作り方を教わることなく社会に出たので、アートの世界で作品を発表することは、むしろ本来の自分の場所に戻ってきたという感覚を持ちました。

芸術や文化の見方は、人によって違う

舘鼻則孝 展「Under the Sun and Moon」の会場となったKOSAKU KANECHIKAにて(2024.11.22-12.26)※現在は展示終了しています

平山:今日は舘鼻さんの展覧会にお邪魔しました。今回の展覧会「Under the Sun and Moon」は日光と月光をモチーフにされているそうですね。

舘鼻:仏教における仏像の安置形式のひとつ「薬師三尊」の左右に位置する日光菩薩・月光菩薩の持つ「日輪(にちりん)」と「月輪(がちりん)」から着想を得ました。

日光は、煩悩を照らし闇を退けることを意味し、月光は優しい光で慈しみ癒すと言われています。光をテーマにしていることもあり、過去にも取り入れたことがないような光を反射する素材を絵画作品に取り入れて、実験的な表現にもチャレンジしています。

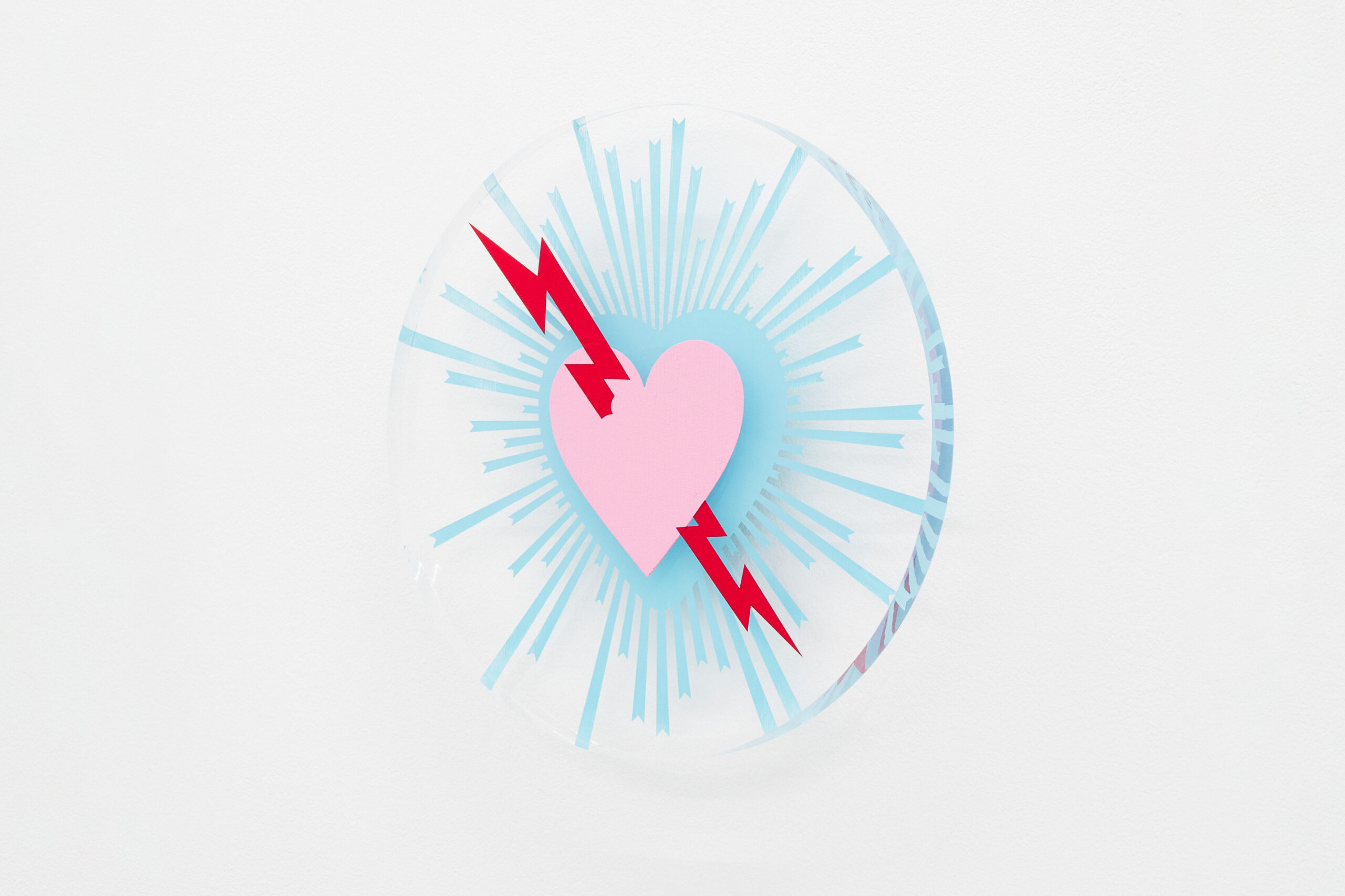

平山:作品は球体型の彫刻作品と壁にかける絵画作品があるんですね。

舘鼻:フォーマットが違うだけで、テーマとしては共通していますね。壁にかけているアクリル素材を支持体とした絵画作品は、1枚の表と裏に彩色することで色面のレイヤーや奥行きを感じてもらえたらと思っています。対となる要素の境界線、あの世とこの世などの死生観をテーマにしています。

平山:絵画作品に描かれているハートのモチーフは、何を意味しているのでしょうか?

舘鼻:これはハートではなく猪目(いのめ)といってイノシシの目を表していて、火除けや魔除けの意味を持つ古典的なモチーフです。お釈迦様が悟りを開いたといわれている菩提樹の葉っぱを隠喩しているとも言われています。実は、明治神宮などの門には、このハートの形をしたモチーフがたくさんあります。火除けのモチーフだったこともあり、昔は門などによく用いられていたそうです。

平山:そうなんですね!稲妻のような閃光と一緒に描かれているので、ハートのモチーフだと捉えていました。

舘鼻:何を主体として捉えるか、生まれ育った国や信仰によって全く見え方が異なることも芸術や文化の面白いところです。

平山:本当にそうですね。今、実感しました。舘鼻さんが作品作りをするとき、自分の視点を貫くために意識されていることはありますか。

舘鼻:私が展覧会を開催するときは、もともと自分が長けている分野や知識を題材にしているわけではありません。過去の日本文化を見返して主題を決め、創作の過程で気になったことをインプットし、面白いなと感じたことを作品としてアウトプットすることで情報を共有しているようなイメージです。

私は、そのような創出のプロセスを「Rethink(リシンク)」と呼んでいて、私が過去の日本文化や文献で調べて感じたことを、作品を鑑賞することで追体験していただけたらと思っています。私も素人の状態から情報収集しているわけですし、鑑賞者も特別な知識など必要なく、純粋に受け取ってもらえればと考えています。

平山:作品作りでもっとも大変なのは、どの工程でしょうか。

舘鼻:まず展覧会全体のストーリーを私が構築します。そのストーリーの要素となるようなモチーフや日本独自の価値観を自分なりに解釈して築き上げていきます。図書館で資料を調べたり、本をたくさん購入して調べながら、制作のために下図を描いたり、フォーマットや素材を決めたりする過程はすべて一人で行います。その工程がもっともクリエイティビティが求められます。

私の制作はファクトリースタイルをとっているので、制作の実務はNORITAKA TATEHANASTUDIOのスタッフが行います。そのため、制作工程をどのように共有するかも考える必要があります。

平山:一人で考える工程は、どのように形にしていかれるのでしょうか。

舘鼻:最初は自宅の仕事部屋にこもって一人で考えていることが多いですね。スタッフと打ち合わせできる段階になってから、スタジオに行きます。そこで自分が考えた作品の資料やスケッチをもとにスタッフと擦り合わせることで、どのくらい制作時間がかかるのか、どのくらいコストがかかるか算出していきます。そこから工数を検討しはじめ、作品数や制作工程などの具体的な調整を行っていきます。

アーティストがアイデンティを持って花開くには

平山:舘鼻さんの作品の作り方は、効率的でビジネスマインドが必要な部分と、その前工程のクリエイティブに比重を置く期間と、はっきりわかれていらっしゃるんですね。私はさまざまなアーティストにお会いする機会がありますが、ここまではっきり分かれている方は初めてです。

このマガジンはアーティストにもご愛読いただいています。アーティストにとって生産性は非常に重要な課題だと思いますし、美大に行ってもアートで経済活動を成り立たせるのは難しい現状がありますが、舘鼻さんはどのように思われますか?

舘鼻:日本の美術教育を受けている学生はとても技術力が高いです。でも、それをどう生かしていいのかがわからない人が多いように思います。技量が高いとそこにしがみついてしまい、技量を表現しやすいという理由でモチーフを選んでしまうこともあります。そうなってしまうと、作家としてのアイデンティティを作品に投影できなくなってしまう。

例えば、とてもリアルにパンダを描けたとしても、その作者のバックグラウンドと作品に描かれるパンダというモチーフの間に共鳴する要素が存在しなければ作家の作品としては成立せず、職人的な作業のみが画面に存在することになってしまいます。技巧を駆使して写実的な絵画を販売することでお金を得られる可能性はあるかもしれませんが、作家が創作の意義を見いだせなくなったら続けるのは難しいですよね。本人がつらくなってしまうので。

平山:その人が作品をつくる意味がアートには必要だということですね。

舘鼻さんは日本を拠点にしながら、作品であるヒールレスシューズはアメリカの代表的な美術館であるメトロポリタン美術館に収蔵されています。そんなアーティストの方は稀有ですよね。

舘鼻:私の作品が収蔵されている理由は、過去から継承される歴史に則した時代的な価値があるからであって、過去の着物が収蔵されていることと似ています。もちろんそれも自分が成し遂げたかったことではありますが、アートとしての価値やコンテクストが広く評価されているとはまだ思っていません。

平山:今後、目指したいことはありますか?

舘鼻:美術館で展覧会を開くことで、年齢などに関係無くたくさんの人たちに作品を見てもらいたいと思っています。また、2025年はファクトリースタイルだけではなく、ゼロから10まで自分一人で手がける展覧会を計画しています。

アーティスト的な思考は訓練次第で身につく。ビジョンを描くことが大事

平山:昨今経営者などビジネスパーソンがアート思考に注目して、このマガジンもアートに関心のある多くのビジネスパーソンに読まれています。舘鼻さんはこの流れをどのように見ていますか?

舘鼻:私も企業でお話しする機会をいただくことがあるのですが、みなさんとお話ししていても、会社においてアート思考を取り入れるのはなかなか難しいのではないかと感じます。

その理由は、会社は個人ではなく組織だからだと思います。個人の場合はアイデンティティや生きてきたヒストリーを主体的に考えやすいですが、会社という視点で考えることは難しいですよね。会社の技術や強みだけでなく、会社の成り立ちであったり、組織として脈々と培ってきた価値観を大切にして共有していくことをおすすめしています。

平山:私たちNOMALARTCOMPANYがオフィスの壁にアートを描くときにも、「価値観やビジョンを社内の共通認識として思い起こさせたい」というご依頼が多いです。

舘鼻:伝統工芸が活用される作品があっても面白いかもしれないですね。その企業がある地域の伝統技法を取り入れるなどして貢献することも大事だと思います。

平山:神社に行くと日本のオリジンを感じられるように、オフィスの中のアートがそんな存在であってもいいのかもしれないですね。

舘鼻:氏神様みたいな感じですね。

平山:舘鼻さんはビジネスパーソンが、アート思考を後天的に身につけることはできると思いますか?

舘鼻:私はトレーニング次第で身につくと思っています。例えば、ファッションセンスやアート的なセンスは元々持っている素養だと思われがちですが、訓練すれば誰でも身につきます。絵を描くという技術も特別なことではなく、誰でも300枚絵を描き続ければ上手になりますよ。

平山:そ・・それは難しそうですが、コツのようなものはありますか?

舘鼻:私自身も藝大を受ける前に予備校に通って年間500枚以上は描きました。重要なのは、それが続けられるかどうかです。続けていくには、ゴールを定めて目的をもって取り組まないと成果を測れません。自分の中に評価するための尺度があることが大事です。

平山:「自分にはセンスがない、直感がない」と違う世界のことのように振り分けられがちだと感じています。舘鼻さんは昔から「ゴールに向かって努力すれば達成できる」と思われていましたか?

舘鼻:受験生のときはしんどかったですが、今思えばその経験がよかったと思います。1日1枚絵を描くので7時間で完成させないといけない。だから予備校に行ったらまず頭の中で完成予想図を描くんです。石膏デッサンなら参考作品を見て、同じ見え方になる位置に座り、完成予想図をイメージする。なにもビジョンがない状態で取り組むのとは、結果が全然違います。

企業という組織で働く会社員の方に、明確にこれをすればいいとお伝えするのは難しいですが、ビジョンを描くことが大事だと思います。

舘鼻則孝さんのアート思考探求を終えて 舘鼻さんとじっくりお話するのは初めてでしたが、ものすごく堅実に作品制作と向き合ったり、その都度のしっかりとゴールイメージを持って(ある意味体育会的な側面も持ちながら)活動されているのだな、と実感しました。アートの仕事をして丸10年経ちますが、ステレオタイプ的に「アーティストってむちゃくちゃやりそうだよね、直感型だよね」って言われることもまだ全然あります。が、舘鼻さんのように一本の道を自ら作り、どんどん計画的に歩んで行かれるアーティストの方も多いんです。そういう一面ももっと知って欲しいな、と思っています。

今回のゲスト 舘鼻則孝(たてはな のりたか) 1985年、東京都生まれ。日本の伝統文化と現代的要素を融合させる現代美術家。東京藝術大学在学中より花魁の装束文化を研究し、代表作「ヒールレスシューズ」を制作。レディー・ガガが愛用したことで注目を集め、ニューヨークのメトロポリタン美術館などに収蔵されている。国内外での展覧会や伝統工芸士とのコラボレーション作品を発表。2024年には、重要文化財・旧岩崎邸庭園で開催された東京都主催「江戸東京リシンク展」の展覧会ディレクターも務めている。東京を拠点に活動を続けている。 Official Website: NORITAKA TATEHANA Instagram: Noritaka Tatehana ( @noritaka_tatehana ) Instagram: NORITAKA TATEHANA STUDIO ( @tatehanastudio ) 取材協力: KOSAKU KANECHIKA 撮影: GION

アート思考探求マガジン「Hello ART Thinking!」 アート思考を紐解くインタビュー企画 第一線で活躍する経営者やクリエイターは、アーティストにも似た感受性や視点が備わっているようにみえる。一体なぜ?マガジンでは、彼らの物事の捉え方や感受性を育むまでに至ったパーソナルな体験を対話によって紐解き、アート思考を再定義します。インタビュワーはオフィスアートを運営するNOMALARTCOMPANY代表の平山美聡。アーカイブはこちら

取材: 文/久保佳那,企画・編集/野本いづみ

Hello ART thinking!次回予告 現在クリエイターや経営者をインタビュー中です。お楽しみに。アーカイブはこちら

お気軽にお問い合わせください。